ヤマザキ動物看護専門職短期大学独自のトレーニング実習

なぜ「トレーニング」を学ぶの?

本学のトレーニングは「愛玩動物看護師が臨床の現場で使える技術を習得する」ことを目標としています。

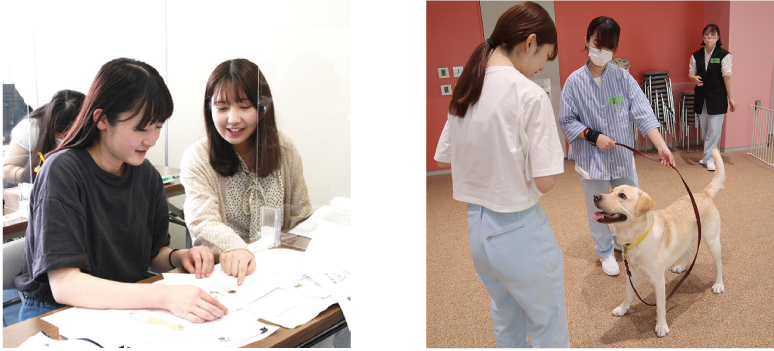

動物病院の現場では、獣医師が診察を行う際に動物の動きを抑える“保定”や、入院している動物達の散歩は愛玩動物看護師の仕事です。こうした場面では、動物を適切に扱うハンドリング技術が必要となってきます。うまく保定ができずに診察ができない、散歩をさせられない…では愛玩動物看護師としての役割を果たすことができません。そのため、本学では適切なハンドリング技術をもった愛玩動物看護師養成のためトレーニングを学んでいます。

また、飼い主様への適格な飼育方法の指導も愛玩動物看護師の重要なお仕事です。飼育に不慣れな飼い主様へも十分な指導が行えるようトレーニングを学んでいます。

動物病院の現場では、獣医師が診察を行う際に動物の動きを抑える“保定”や、入院している動物達の散歩は愛玩動物看護師の仕事です。こうした場面では、動物を適切に扱うハンドリング技術が必要となってきます。うまく保定ができずに診察ができない、散歩をさせられない…では愛玩動物看護師としての役割を果たすことができません。そのため、本学では適切なハンドリング技術をもった愛玩動物看護師養成のためトレーニングを学んでいます。

また、飼い主様への適格な飼育方法の指導も愛玩動物看護師の重要なお仕事です。飼育に不慣れな飼い主様へも十分な指導が行えるようトレーニングを学んでいます。

専門職短期大学だからこそ学べるトレーニング

「決して叱らず、“褒めてご褒美”が最優先」

犬のしつけというと、かつては体罰を用いた強制訓練が主流でした。望ましくない行動を叩く、蹴るなどの罰を与えることでやめさせ、正しい行動へと導くのが強制訓練の基本です。現在でもまだこのような手法でのトレーニングを行っているところはありますが、本学では苦痛や不快感を与える「嫌悪刺激」ではなく、望ましい行動が起こったときに報酬(フード)を提供することでその行動を増やすトレーニング手法を用いて学んでいます。つまり「褒めてご褒美」が最優先。失敗したとしても決して叱らない!を徹底し賢い家庭犬の育て方を学んでいます。

「決して叱らず、“褒めてご褒美”が最優先」

犬のしつけというと、かつては体罰を用いた強制訓練が主流でした。望ましくない行動を叩く、蹴るなどの罰を与えることでやめさせ、正しい行動へと導くのが強制訓練の基本です。現在でもまだこのような手法でのトレーニングを行っているところはありますが、本学では苦痛や不快感を与える「嫌悪刺激」ではなく、望ましい行動が起こったときに報酬(フード)を提供することでその行動を増やすトレーニング手法を用いて学んでいます。つまり「褒めてご褒美」が最優先。失敗したとしても決して叱らない!を徹底し賢い家庭犬の育て方を学んでいます。

「ライフステージにあわせたグルーミング」

グルーミングも動物の年齢や体調、身体の状態にあわせた対応が必須です。

「生まれてから亡くなるまでその子の一生涯に寄り添いケア」ができる”動物のプロフェッショナル”の養成をめざしている本学では、1年次には一般的なグルーミング工程を、2年次には応用編として“皮膚の状態が悪い子”“災害時や寝たきりの子”と各回ごとに対象の想定を変えて、あらゆる状態に適したグルーミングの方法を学んでいます。

グルーミングも動物の年齢や体調、身体の状態にあわせた対応が必須です。

「生まれてから亡くなるまでその子の一生涯に寄り添いケア」ができる”動物のプロフェッショナル”の養成をめざしている本学では、1年次には一般的なグルーミング工程を、2年次には応用編として“皮膚の状態が悪い子”“災害時や寝たきりの子”と各回ごとに対象の想定を変えて、あらゆる状態に適したグルーミングの方法を学んでいます。

“理論”と“実習”がリンクする学び~3段構えの学び~

1年次の「動物行動学」で“なぜそうなるのか?”という学習理論を学び2年次の「コンパニオンドッグトレーニング実習」で理論に基づいた実践的な手技を、さらに同年「コンパニオンドッグトレーニング論」で応用を理解するという3段構えで学びを発展させていきます。

“犬に信頼される、選ばれる手になろう”を合言葉に、理論と実習がリンクした学びを通し飼い主様に信頼される愛玩動物看護師を養成します。

“犬に信頼される、選ばれる手になろう”を合言葉に、理論と実習がリンクした学びを通し飼い主様に信頼される愛玩動物看護師を養成します。

全国のトレーナーが憧れる

ドッグトレーニングの第一人者

山本 央子 講師

動物のトレーニングにおける行動分析家。

専門は動物のトレーニング。

担当教員に質問!

“動物行動学”とはどのような学問ですか?

行動学は人間の行動やその背後にある心理を追求する学問です。

どうしてその特定の行動をするのか、その行動がどのような影響を及ぼすのかを考察します。もともと人の行動理解のために発展した学問で、それをペットや動物に応用したのが、私が担当している“動物行動学”や“コンパニオンドッグトレーニング”になります。

適切な知識とハンドリング技術をもって動物を扱えることは愛玩動物看護師にとって重要。こうした技術を持っていれば現場で必要とされ、重宝されますし結果として愛玩動物看護師の全体的な水準を上げることができると考えています。

“動物行動学”とはどのような学問ですか?

行動学は人間の行動やその背後にある心理を追求する学問です。

どうしてその特定の行動をするのか、その行動がどのような影響を及ぼすのかを考察します。もともと人の行動理解のために発展した学問で、それをペットや動物に応用したのが、私が担当している“動物行動学”や“コンパニオンドッグトレーニング”になります。

適切な知識とハンドリング技術をもって動物を扱えることは愛玩動物看護師にとって重要。こうした技術を持っていれば現場で必要とされ、重宝されますし結果として愛玩動物看護師の全体的な水準を上げることができると考えています。

現場でも現役で活躍中!

現在も現場で活躍中!

実務家教員として学生を指導

山本講師は本学で教鞭をとる傍ら、現在もトレーニング施設などでトレーナーの育成や保護犬の行動評価を行う動物トレーニングにおける行動分析家でもある実務家教員。京都市からの依頼で京都動物愛護センターで保護犬の行動評価を担当したり、警察犬や麻薬犬の育成にも携わっています。現役のプロから指導を受けられるのは本学だからこそ!

現在も現場で活躍中!

実務家教員として学生を指導

山本講師は本学で教鞭をとる傍ら、現在もトレーニング施設などでトレーナーの育成や保護犬の行動評価を行う動物トレーニングにおける行動分析家でもある実務家教員。京都市からの依頼で京都動物愛護センターで保護犬の行動評価を担当したり、警察犬や麻薬犬の育成にも携わっています。現役のプロから指導を受けられるのは本学だからこそ!